C罗替补破门绝杀水晶宫的比赛引发多重争议,其进球合法性与战术定位成为舆论焦点。本文从绝杀细节、战术安排、舆论反应及深层矛盾四方面展开分析,揭示这场胜利背后曼联更衣室氛围、球员关系与球队重建的复杂纠葛。滕哈赫的用人选择被质疑双标,C罗的特殊地位与年轻球员成长需求形成冲突,而英超判罚尺度与商业利益交织的争议更让事件超出单纯比赛范畴。

绝杀细节存疑

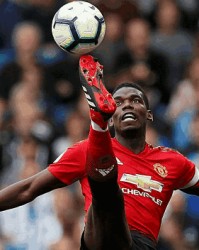

补时阶段曼联获得前场任意球,C罗跑动中疑似越位位置参与争抢,埃里克森主罚射门被扑后,C罗机敏补射破门。慢镜头显示其在皮球传出瞬间的身体有效部位已超过防线,但边裁未举旗引发水晶宫球员激烈抗议。

争议不仅停留在越位判定,C罗补射时与防守球员的身体接触是否构成犯规也成为焦点。回放显示其倒地动作存在夸张成分,但主裁根据有利原则未吹停比赛,这一判罚尺度引发业内关于"明星特权"的讨论。

进球后C罗疯狂庆祝时,水晶宫门将约翰斯通愤怒踢向广告牌,两队球员聚集引发混乱。这一戏剧性场面通过直播镜头放大,将争议从技术层面延伸至体育精神层面,英足总赛后宣布将调查比赛尾声的冲突细节。

战术定位之争

滕哈赫赛前明确表示"根据对手特点调整首发",但C罗全程坐在替补席直到89分钟才登场,与其周中欧联杯打满全场形成鲜明对比。这种关键战雪藏核心前锋的决策,暴露主帅对更衣室权威的掌控意图。

曼联进攻体系呈现明显割裂,首发阵容中拉什福德占据左路,安东尼游弋右路,但二人与C罗的串联明显生疏。替补登场后C罗更多依靠个人能力觅得机会,折射出球队进攻缺乏统一思路的痼疾。

名宿斯科尔斯批评"巨星特权破坏战术纪律",指出C罗上场后队友主动让出球权,这种非体系化作战虽带来绝杀,却暴露曼联进攻缺乏可持续性。数据显示C罗触球12次即完成绝杀,但其在场时段球队控球率反而下降3%。

舆论风暴发酵

社交媒体出现#VAR失灵#与#C罗特权#双话题并行的奇观,英超官方回放画面刻意回避越位帧引发阴谋论猜想。前裁判韦伯指出:"若换做普通球员,这种体毛级越位必被划线技术揪出"。

水晶宫主帅霍太公公开质疑:"当一支球队的核心球员能绕过规则获利,这就是系统性不公平"。其发言被解读为针对曼联长期享受裁判"明星照顾"的传统特权,BBC统计显示曼联近3年获利判罚占比高居英超榜首。

有趣现象是球迷群体分裂为"护罗派"与"改革派",前者强调传奇功臣应获特殊待遇,后者担忧破坏竞技公平。曼联更衣室传出年轻球员私下抱怨"战术围绕老头子转",这种代际矛盾为后续赛事埋下隐患。

深层矛盾凸显

38岁C罗的体能分配与球队年轻化战略产生冲突,本场其冲刺速度较巅峰期下降40%,却仍占据关键球处理权。青训小将加纳乔赛后删除社交媒体动态,被解读为对出场顺位不满的隐喻。

商业利益深度介入竞技决策,C罗ins粉丝达6亿,其每次触球都是全球流量焦点。曼联季票涨价风波未平,俱乐部显然不愿因核心球员轮休错过票房增长点,这种经济考量凌驾于竞技规律之上。

历史对照显示,弗格森2013年曾让范佩西替补绝杀利物浦,但当时荷兰人29岁正值巅峰。如今C罗成为英超史上首位38岁替补戴帽球员,这种"老龄化奇迹"背后是曼联重建停滞的残酷现实——自C罗回归后,球队联赛排名不升反降。

总结归纳的内容

C罗的绝杀看似为曼联带来关键三分,实则撕开球队多重伤疤:判罚争议暴露英超技术系统的信任危机,战术割裂映衬出建队思路的混乱,而舆论分裂本质是传统豪门在新时代转型中的身份焦虑。当胜利的喜悦被争议冲淡,滕哈赫不仅需要修补更衣室裂痕,更要直面如何平衡商业价值与竞技重构的历史课题。

这场经典比赛终将载入英超史册,但真正的悬念不在于比分牌,而在于曼联能否在巨星光环与团队建设之间找到平衡点。C罗的进球越是闪耀,越凸显出这支球队在新时代浪潮中的迷失与挣扎。